よ

大工の符牒。七のこと。よいことはまねでもせよ/善い事は真似でもせよ

〜 狂人のまねして大路を走らば則ち狂人なり、 悪人のまねして人を殺さば悪人なり、驥を学ぶのは驥の類い、舜を学ぶのは舜の徒なり、偽りでも賢を学ばんを賢というべし。〜 [徒然草]ようかん/羊羹

煉瓦を縦に半分に切ったもの。ようのび/用の美

非構造的な装飾物ではなく実際に役に立っている構造そのものが美しいこと。(?) しかし時代が下がるにつれて構造とは無関係な装飾が増えてくる。それは鎌倉時代に中国の宋より伝来した大仏様と禅宗様により構造を支えるための基本となる技術が確立したことで、関心が構造からディテールに移っていったからで、その後、華麗な寺院建築へつながっていくのである。もちろん神社も無縁ではない。ようじがね/楊枝鐵

刎勾欄の端などに取付けた架木及び平桁を支承せしめるための管鐵物。これを「力鐵」又は「鐵方杖」とも称す。ようじてつ/楊枝鉄

高欄の隅部で、平桁と架木の跳ね出し部分に貫通して端部を補強する鉄筋。力鉄(ちからがね)ともいう。ようじょう/養生

工事中既に据え付けてある彫刻石等の毀損を予防するため組み立ててかりに取付けた覆いをいう。ようらく/瓔珞

軒先に用いる飾板にして同一の模様をいくつも並べて垂れているもの。

軒先に用いる飾板にして同一の模様をいくつも並べて垂れているもの。ようりゅうかんのん/陽柳観音

上は小池佐太郎の毛筆画習作。 手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 5 に収載されています。

よこざ/横座

羽織の紐の結び方には男結びと女結びがあり、男結びは縦結びともいわれ、縁起の 悪いものとされる。また横のほうが縦よりも上という意識がある。昔は上座のことを 一般に横座と称した。正面に対して敷物を横に敷いた場所を頭領や首長が座る場所と 意識した。客や家臣の座は、正面に対して縦に敷かれることになるので「縦座」と 称した。よこさし/横差

玉石などの横の差渡しをいう。よこさしもの/横差物

梁又は差鴨居等の様に横に柱に取付くもの。よこさる/横猿

雨戸又は開戸等の締りのため取付ける小さい木にして横に動くもの。横通い猿ともいう。よこさると/横猿戸

入口広さ2尺4寸、まいらの長さ2尺4寸、板幅1尺6寸×3枚貼り、まいら上へ5寸、 下足3寸、まいらさん表さらし竹。よこさん/横桟

戸の上下框の中間にある横の桟を総て「横桟」という。よこしの/横篠

「たけのふし」をみよ。よこなわ/横縄

土蔵壁を作るときの一の層にして中頃にあるもの。よこば/横端

横面に同じ。よこほぞ/横ほぞ

敷居を柱に差すためのその端に造りだしたる横のほぞ。

敷居を柱に差すためのその端に造りだしたる横のほぞ。よこみず/横水

「ろくみず」に同じ。よこめいた/横目板

翌羽目板の横の継目に取付ける細長い薄い板。よこもちおくり/横持送

成よりは出の方が大きい持ち送りをいう。よこれんじ/横連子

連子を横に取付けたもの。よめづか/嫁束

込たたらのこと。高欄で平桁と地覆との間のみで斗束には連ならないたたら束。連なるたたらは通りたたら。よしがき/葭垣

葭簀にて造りたる垣。よしのすぎ/吉野杉

奈良県吉野地方杉造林地に産する杉材で、主として木材を賞する林業用語。よじろうぐみ/與次郎組

登木を棟束にほぞ差しとし、棟束を地棟にて受ける小屋組のこと。

登木を棟束にほぞ差しとし、棟束を地棟にて受ける小屋組のこと。よじろうづか/与次郎束

土蔵造りで棟と地棟の間に立つ束。よせ/寄せ

畳寄のこと。壁と畳に隙間が出ないように入れるもの。よせあり/寄蟻

釣束にて格縁または鴨居等を釣る場合に用いる仕口。「送蟻」とも称す。

釣束にて格縁または鴨居等を釣る場合に用いる仕口。「送蟻」とも称す。よせかけ/寄掛

土蔵の壁を保護するため外側に板を以って覆うこと。よせかけばしら/寄掛柱

櫓門下の柱のうち、石垣に寄り掛かっているものよせさる/寄猿

横猿の一種で雨戸の上方にある竪猿を上げたる後その落下を防ぐために横に差入れて止める猿をいう。「送猿」ともいう。よせしき/寄敷

畳または板敷きの境界のため柱間において壁下などに設けたる横木。敷居と同水平にある。略して「よせ」ともいう。

畳または板敷きの境界のため柱間において壁下などに設けたる横木。敷居と同水平にある。略して「よせ」ともいう。よせぎづくり/寄木造り

平安時代の仏師、定朝(じょうちょう)の時代に完成した技法。頭と胴体を複数の木材から彫り上げたもので、「内ぐり」といって像の中が空洞になっているのが普通。 (仏像)木であることを意識的に隠し、理想的な存在であることを理解させることが 要求されるため最高の宝飾品で飾られ、究極が極められる。素材が木であることに 意味はなく、木部に要求されるのは完成した後に狂いや割れが生じないこと。これ を満たすために仏像の各部はバラバラにされ、内ぐりをした後はぎ付けられる。レ ントゲン写真ではクギやカスガイが数多く見られるという。→一木造り そのほか木工とは異なるが、金属を溶かし鋳型に流して造った像の表面にメッキを施した「鋳造」(飛鳥・奈良時代)、心木に藁を巻き土を盛り上げて金箔や彩色を施した「塑像」 (奈良時代)、だいたいの形を造った木に木の粉と漆を混ぜた泥で像を造った「乾湿造」 (奈良・平安時代)などがある。よせつけかもい/寄付鴨居

付鴨居に同じ。よせむねづくり/寄棟造

大棟と四つの隅棟を有する屋根。四つの隅棟が一箇所に集まるように造りたる屋根にもいう。

大棟と四つの隅棟を有する屋根。四つの隅棟が一箇所に集まるように造りたる屋根にもいう。

S

よだれかけ/涎掛

垂木鼻又は切妻にとりつけた直垂の板飾り。「ようらく」の図はその一種。よつあしもん/四脚門

四本の柱からなる門。よつあしとりい/四脚鳥居

「りょうぶとりい」。よつどめ/四留

鎬付の木を十文字に組合すときに四筒の留を生ずる。

鎬付の木を十文字に組合すときに四筒の留を生ずる。よつばぐさ/よつば草

檜の異名。よつめがき/四目垣

直径六七分程の竹を縦横に設けて作った簡素な垣。よつやまるた/四谷丸太

杉の磨き丸太のこと。よど/淀

広小舞の上に取り付ける材。

広小舞の上に取り付ける材。よどぬき/淀貫

よどぎ/淀木

よびどい/呼び樋

軒樋と竪樋の頂部をつなぐ鮟鱇(あんこう)のこと。よびどかん/呼土管

雁首に同じ。よびぬり/呼塗

荒塗りをした直後に小舞の裏より土を塗る。よりきまど/與力窓

幕府時代において長屋の公道に面する方に設けた窓にして横に格子を取り付けるもの。竪格子のは武者窓。よりしろ/依代

神式祭儀の降神の儀により天より下った神が、まず地上への足がかりとして樹木に留まる。その樹木が依代であり、それから神は祭壇に移る。よりつき/寄付

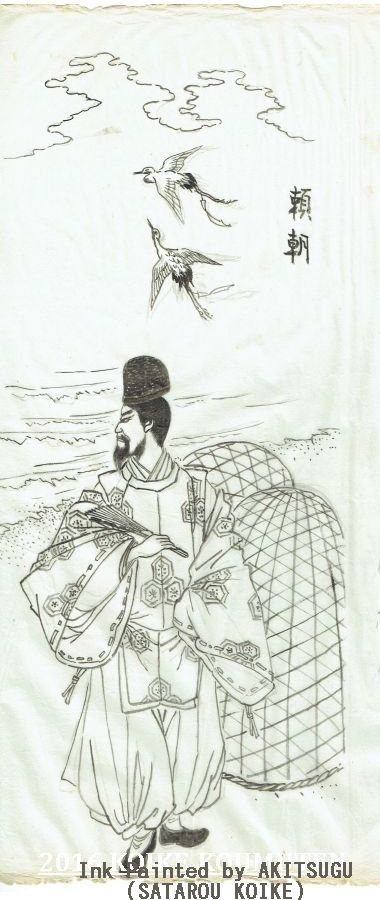

茶会のときの「寄付待合」の省略形。 ⇒ 待合よりとも/頼朝

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 2 に収載されています。

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 2 に収載されています。