へい/塀

境界に建設して出入を防ぐもの。字源は門の真向かいの位置にある目隠しの垣のこと。塀は目隠しの儀であったが、築地塀を築地垣というように垣と同じに 用いた。現在は土地の外郭を仕切るものの意。ベイクアウト

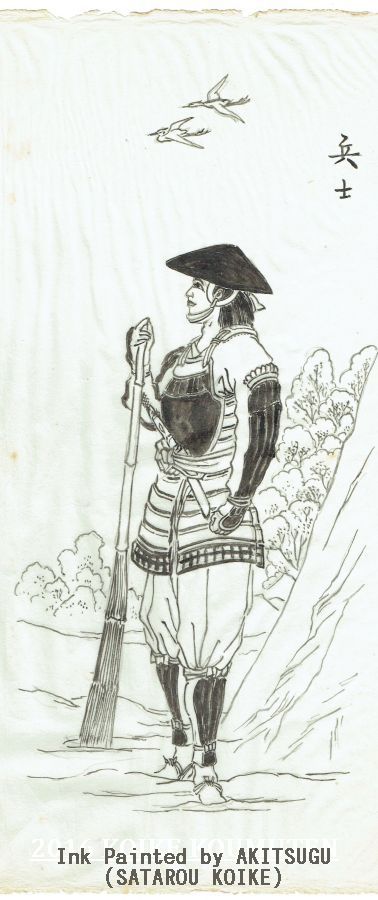

室内を締め切って暖房をたく。するとホルムアルデヒドなどの化学物質 が一気に揮発する。もちろん室内に人間がいてはいけない。これが室内 に充満したところで全ての窓を開け放ち、有機揮発成分を追い出してし まうのである。およそ80%のホルムアルデヒドが除去できるという。へいし/兵士

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 2 に収載されています。

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 2 に収載されています。へいじく/幣軸

神社などの板唐戸の周辺にある繰形付の化粧木で、一種の額縁。

神社などの板唐戸の周辺にある繰形付の化粧木で、一種の額縁。へいじくのだんめん/幣軸の断面

桃山・江戸と時代が降るに従い、赤線のように曲面が小さくなる。

page282 引用 〜 連子窓の額縁や幣軸の断面が、きまって新しい形をとるとは限らないが、〜 引用終わり

(天沼俊一著 成虫樓随筆 国立国会図書館デジタルコレクション)

へいじゅうもん/塀重門

現今塀重門と称する門は図の様に左右に方中があり冠木がなく扉は二枚開で井桁と襷の化粧木のあるもの。

へいでん/幣殿

神社において拝殿と本殿との間にあり幣を手向ける所。へこさ

「逆さ」と同じ。へし/押

へしがく。へしがく/押角

小樹のまわりを挽いて角材に近いもの。故に皮の残りがある部分もある。べた

切れ目や隙間のない手法のこと。べたちぎょう/べた地形

壁下のみならず床下をも掘った地形をいう。へだて/隔

仕切りと同じ。へたなだいくでのみつぶし/下手な大工で鑿潰し

飲み潰しという地口。へたなだいくにひやめしくわせ/下手な大工に冷飯食わせ

大工を嘲る語。へたなだいくゆびをきる/下手な大工指を切る

へたのどうぐしらべ/下手の道具調べ

「能書筆を選ばず」の反対。へたのどうぐだて/下手の道具立

「下手の伊達道具」の類い。へち/耳

「ふち」の俗語。へどろ

浅い河口海岸の底に堆積する黒色粘性の細土で、有機物を多く含み特臭がある。 明治時代から用いられている言葉で、海岸添いの下町では左官の荒壁用材料として売られていた。ペーハー値 pH

水の酸度を水素イオン濃度で示すのが合理的なのであるが、その数値が低すぎて実用的ではないため、 その濃度の逆数の常用対数をとって pH 値とした。 中性のときの水素イオン濃度指数 pH は7であるので、pH が7より小さい場合を酸性、pH が7より大きい場合をアルカリ性と呼ぶ。 なお、年配者の多くはペーハーと言うが、現在の法令ではピーエッチと定められている。へび/蛇

(彫刻)神話では蛇体の神々も登場する。白蛇が神使として崇められている例もある。 彫刻の組み合わせに特定の植物はなく、蛇がお金の信仰に結びついていることから 巾着袋が沿えられることもある。 昔はヘビと言わないでヘミと呼ばれていたらしい(地方によってはハミ=ハメ) 十二支の「巳(み)」は「ヘミ」の略だという。 大物主神の正体とも…。へなつち/粘土

粘土と同じ。(静岡県、その他の方言)べにがら/紅柄

べんがら。へや/部屋

「屁ひり嫁」という日本昔ばなしによれば、 あまりに大きな屁をひることで離縁された嫁が、 婿に送られて里に帰る途中、反物商と賭けになり、 屁で梨の実をみんな落として反物を手にいれます。 それを見た婿が宝嫁御だといって家に連れ戻し、 嫁がいつでも屁がひれるように「屁屋」(へや)を 建てて住まわせたことから、これが部屋(納戸)の 起こりとなった…とか。 なお、納戸という語が一般化したのは室町時代で、 当時は衣服調度品を収納する部屋ではあったが 客を通すような構えでもあったらしい。へらがき/箆書

瓦などの部材に箆または箆状のもので書かれた陰刻のこと。へらさし/箆差

天井板の羽重ねになる部分を密着させるため薄い竹箆を差込むことをいう。へりぬの/縁布

畳縁の布。へりがみ/縁紙

畳の縁布の下に敷く紙。黒色の縁紙を「からすみかみ」という。べんか/便化

天然物に人意を加えて正型なる形にすること。べんがら/辨柄

べんきょ、漆喰、煉瓦色揚、などの赤色仕上げとするとき等に必要になる顔料の赤色酸化鉄。弁柄。鉄丹。ぺんきや/ペンキ屋

ペンキ塗装工。べんけい/弁慶

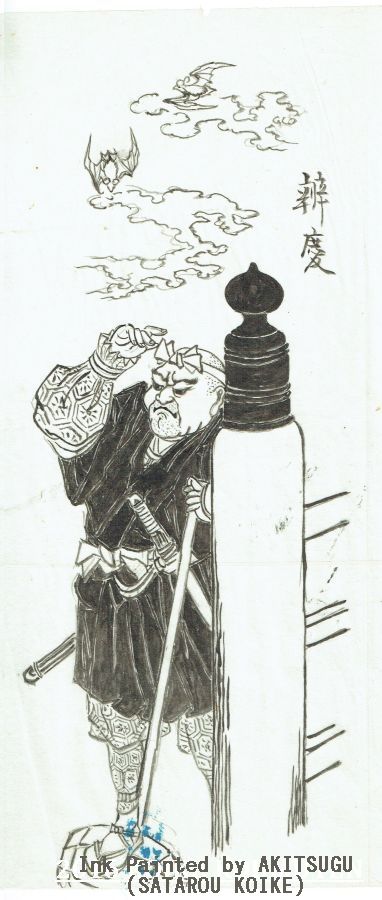

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 1 に収載されています。

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 1 に収載されています。