で/出

突出をいう。それより突出部の寸法をいう。であいかまち/出会框

「かけひきかまち」に同じ。であいぶち/出会縁

襖などの二つ合さる所の縁をいう。その一方に定規縁を付けて見え透かぬ様にする。てあしがくぎになる/手足が釘になる

寒気のために手足の冷えるをいう。てあしがぼうになる/手足が棒になる

手足の疲労して感覚を失うこと。てあたり/手当

手掛に同じ。てい/亭

園亭、あずまやの意。てい/汀

海浜の意。渚。ていし/庭祠

庭園内に祭祀する小祠であり、屋敷氏神、祖先の霊、家族の先祖の霊などの宗祖霊を祀る。神棚の延長とも考えられ、祠堂ともいう。ていしゅさんばいきゃくいっぱい/亭主三杯客一杯

客より主人の方が多く飲食するをいう。「亭主八杯客三杯」も同じ。ていしゅのすきならめくらねこでもななひきかう/亭主の好きなら盲猫でも七匹飼う

「亭主の好きな赤烏帽子」「亭主の好きな赤鰯」に同じ。てきりまらだしどうぐさがし/手切り魔羅出し道具捜し

大工の弟子を叱咤する語。てこでもいかぬ/手木でもいかぬ

手木は■(木偏に貢)杵なり、容易に動かぬこと。でこばこをひっくりかえしたよう/木偶箱をひっくりかえしたよう

小児の多き形容。てさき/手先

扉の釣元より最距りたる方をいう。

扉の釣元より最距りたる方をいう。二枚畳みの唐戸において枠に近い戸を釣元唐戸といい遠い方を手先唐戸と称す。またこれを略して「手先」ともいう。

土蔵の扉の縁は二三重に段を付けてあり其の段の数により手先二重もしくは手先三重の開戸前という。

斗組において最下の斗組より突出する斗組を何手先という。二手先三手先などは突出する組敷によるなり。

てさきかまち/手先框

扉の釣元より最距りたる竪框をいう。てさきからと/手先唐戸

蝶番にて軸元唐戸に取付けたる唐戸。ですみ/出隅

二つの壁等の出会いたある所の稜角をいう。てすり/手摺

元意は欄干の笠木架木を称したる。てすりこ/手摺子

手摺の竪子をいう。てすりまるた/手摺丸太

登桟橋の脇に取付けた丸太にして昇降者の手摺となるものなり。てい/亭

あずまやに同じ。旅館に同じ。

てい/邸

屋敷に同じ。ていし/手石

伊豆産青石の一つにして凝灰岩なり手石川付近にあるを以ってその名ありという。でい/出居

古昔客に対面する座敷は「出居」としょうしたるなり。即ち現今の応接の間に同じ。ていじゃく/定尺

柱材の長さは通常3メートルと4メートルのものが定尺材として市販されている。でいりまゆ/出入眉

抉眉とも称す。破風などの下方に付く繰形を眉と称す。破風板下の部分を細く繰った方をいう。

抉眉とも称す。破風などの下方に付く繰形を眉と称す。破風板下の部分を細く繰った方をいう。ておの/手斧

釿に同じ。てかけ/手掛

手掛孔又は手掛金物の略称なり。てかけあな/手掛孔

揚板を外すとき指を入れるためそれに穿ちたる孔をいう。又火鉢などの側に穿ちある化粧孔をもいう。てかけかなもの/手掛金物

唐戸障子又は器具に取付けたる金物にして移動するとき指を掛けるに供するもの。これに孔を有するものと突出しえるものとの二種あり。図は孔を有するものにして揚卸障子の手掛金物なり。

唐戸障子又は器具に取付けたる金物にして移動するとき指を掛けるに供するもの。これに孔を有するものと突出しえるものとの二種あり。図は孔を有するものにして揚卸障子の手掛金物なり。でかべ/出壁

他の壁面よりは少し出ている壁をいう。例えば蟻壁長押と廻り縁との間の塗壁を下の方壁面より出すことのある場合にいう。てきじゅん/適潤

埴土として適当な湿り気のこと。掌中に土を握り、暫くして土を放出したあと掌面に湿り気を感じる程度がよい。てこ/梃

重い物を動かすときに用いる鉄棒。でごうし/出格子

窓より外方に突出しえる格子。てっこつこうぞう/鉄骨構造

鐵にて骨組みを作りたる上煉瓦などにて壁を造るもの。てっしんせきちょう/鐵心石腸

志操の堅固なること。「鐵石心腸」も同じ。てつせいしゃりん/鉄製車輪

鍛冶屋さんで製作中の鉄製車輪。同径の 木製車輪に比べて安価に製作することが可能で、輪金が一体であるため輪締めは不要です。車輪の内部は空洞で プラスチックの粒が充填してあります。写真の車輪は焼付け塗装をして仕上げます。飾り金物を取付けると豪華な印象になります

鍛冶屋さんで製作中の鉄製車輪。同径の 木製車輪に比べて安価に製作することが可能で、輪金が一体であるため輪締めは不要です。車輪の内部は空洞で プラスチックの粒が充填してあります。写真の車輪は焼付け塗装をして仕上げます。飾り金物を取付けると豪華な印象になります

てつせいぜんりん/鉄製前輪

木製の車輪は直径が小さくなると、大きな重量に耐えることが難しくなるため、鉄製の車輪を採用することがあります。

木製の車輪は直径が小さくなると、大きな重量に耐えることが難しくなるため、鉄製の車輪を採用することがあります。てつだいにんそく/手傅人足

略して手傅ともいう。諸職人の手傅をする人足を称す。例えば左官職のためには漆喰をこね又は才取棒にて下より職人に渡すこと等の仕事に従事することなり。てつひご/鐵籤

窓などに竪に並べて取付けたる細い鐵棒。てっぽう/鉄砲

山の斜面などに生える樹木は真っ直ぐではなく緩いS字状に曲って生長することがあり、

その根元からおそよ6尺ほどの部位を言う(らしい。父によれば)樹木の曲った部分には

枝が生えないため節のない材料を木取りすることができる。よく乾燥させた上で、

芯去材として使用すれば狂いが少ないという。名前の由来はその形状が鉄砲に

似ていることから(?)。このような材料を鉄砲曲りともいう。

山の斜面などに生える樹木は真っ直ぐではなく緩いS字状に曲って生長することがあり、

その根元からおそよ6尺ほどの部位を言う(らしい。父によれば)樹木の曲った部分には

枝が生えないため節のない材料を木取りすることができる。よく乾燥させた上で、

芯去材として使用すれば狂いが少ないという。名前の由来はその形状が鉄砲に

似ていることから(?)。このような材料を鉄砲曲りともいう。

樹木の曲った部分には枝が生えないため節がないと記していますが、芯の周辺以外には節がないということ(下の写真)。この板は屋台の野垂木(上の写真)に加工する予定です。

てっぽうわり/鉄砲割

石山などにおいて火薬にて岩を割ること。てしょく/手蜀

電灯のなかった昔、茶会を夜催す場合、夜会用として考案された持ち運び用の バンドルが付いた蝋燭立て。 コーヒーカップ状の容器の底に蝋燭立て用の錐の穂が接着されており、容器の外部に花などが透彫りされた 青銅製のものが多かったという。ですみ/出隅

二つの壁などが出会う部分で、凸になった部位。→入隅でぐみ/出組

升組からひとつ升が出る重なる組み手。てちがい/手違

手違鎹の略。てちがいかすがい/手違鎹

鎹の一種にしてその両端の爪は互いに直角をなすものなり。てちがいぐみ/手違組

縦横の格子こを交互に缺き合わせて組たるものにいう。

縦横の格子こを交互に缺き合わせて組たるものにいう。てちょうば/出丁場

請け負った仕事場が地元でなく、他地方に出張して施工すること。てですることをあしでする/手ですることを足でする

為すべきものを以ってせずして、為すべからざるものを以ってすること。てでせぬくち/手でせぬ口

口に言うのみにて、実行せざるをいう。でなか/出中

丸桁の鼻眞が隅木の横面に交わる眞をいう。てねり/手練

もるたる又はコンクリート等をショベル等にて混合する場合にいう。機械練に対する語なり。では/出端

出に同じ。ではな/出鼻

突出部をいう。「鳥居笠木の出鼻」とは柱より外方に突出しえる笠木の部分。てばんじょ/出番所

徳川時代の門脇に設けたる門角所にし外方へ突出しえる窓をいう。でぶづくえ/出府机

「つけしょいん」に同じ。でべそまど/出臍窓

土蔵の窓の如く壁面よりは少し突出しえる窓をいう。てまえ/手前

茶をたてること。点前、建前。てもと/手許

一人前ではない助手のこと。てらのき/寺の木

慣習上仏寺境内や墓地に植栽され、庭木としては忌木とされる。 イチョウ、シキミ、シダレヒバ、スイリュウヒバ、ソテツ、タラヨウ、バショウ、 ヒャクジッコウ、フヨウ、ベニシダレ、ボダイジュ、ボタン、モクタチバナ、モモタマナ。迷信。てらのとなりにおにがすむ/寺の隣に鬼が棲む

「寺の門に鬼が棲む」ともいう。 善き人の傍にも悪しきものあるに喩う。てらやま/寺山

墓林。てり/照

上端の凹なる弧形をいう。てりまし/照増

「そりまし」に同じ。てりもと/照元

直線より曲線に転ずる点をいう。例えば、茅負上端又は鳥居笠木の如く端に至るに従い曲線形を以って漸々高まる場合にその弧形の起る点を照元という。でるくぎはうたれる/出る釘は打たれる

「出る杭は打たれる」に同じ。 「出る杭は波に打たれる」ともいう。出過ぎたるものは禍にあうこと。すぐれたる者は人に嫉まるることなどに喩う。てん/天

天端(てんば)の略。でん/伝

伝来のこと。高名な権威のある人の言葉は、たとえ疑わしくともも、その人の影響力が及ぶうちは「伝」として認められるという日本の風潮のこと。でんせ/伝世

かけがえのない大切なものを、次の世代の人に伝えていくこと。その品物のみならず、その品物が辿ってきた伝来にも価値を見出すこと。てんかい/天海

家康、秀忠、家光に仕えた僧侶で、四神相応など日本的な風水によって江戸の町づくりを 実践したとされる僧侶。てんがい/天蓋

仏像等の上方に設置したる蓋をいう。てんからふんどし/天から褌

「天竺から褌」ともいう。長いという喩。てんがんつう/天眼通

一切世間の事相を洞見して誤らざる通力。洞察力のある者をいう。てんぐだおし/天狗倒し

物の明かなる原因なくして倒れるを天狗の為す業とする也。てんぐだるき/天狗垂木

尾垂木に同じ。天狗の鼻の如く付き出す。てんぐびき/天狗曳き

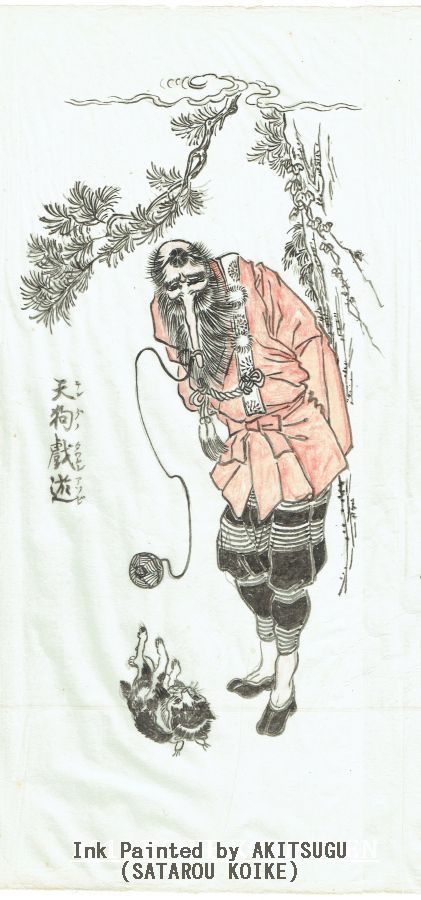

江戸時代の植木屋用語。 大木を倒すことなく立てたまま至近距離を曳く工法。 移動しようとする幹を二本の丸太(カンヌキ)で挟んで固定する。 木の根元をさらって、ジャッキでカンヌキごと持ち上げてコロの上を移動させる。てんぐのたわむれあそび/天狗ノ戯遊

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 3 に収載されています。

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 3 に収載されています。てんぐのなげぶみ/天狗の投文

何者の所為と知れぬ怪しき書札の来るをいう。てんぐのよりあい/天狗の寄合

高慢者の集会をいう。 江戸時代の植木屋用語。てんじん/天神

祭神は菅原道真。三天神は北野天満宮と大宰府天満宮と防府天満宮。てんぶくろ/天袋

天井の近いところに付けられた戸棚。てんしゅ/天守

中世末期から近世にかけての城郭の本丸にあり、最も重要な施設で司令の中枢。通常は、多層多重で瓦葺、塗籠造り、物見や貯蔵の役目を持ち、防備の最後の拠点でもある。姫路城は大天守の周りに東・西・乾の三つの小天守を持つ。→ごてん/御殿てんしゅ/殿守

天守に同じ。てんしゅやぐら/天守櫓

前に同じ。てんじょう/天井

小屋組みを隠すため室上じ取設けたる蓋いをいう。てんじょうあかりとり/天井明取

天井につける窓。明りは屋根より取るものなり。てんじょういた/天井板

天井に張たる板をいう。てんじょううけげた/天井請桁

天井枠に同じ。てんじょううら/天井裏

てんじょうがたかい/天井が高い

上のつかえずして、上進の余裕あること。てんじょうがつかえる/天井がつかえる

「天井が高い」の反対。てんじょうけた/天井桁

天井枠に同じ。てんじょうなげし/天井長押

天井に最も近くして廻縁の真下に接して取り付けてある長押をいう。てんじょうのぶち/天井野縁

天井板又は木摺などを取付けるために一尺五寸ま程に横たえる木。てんじょうば/天井刃

天井板の羽重における板厚の一部を斜めに削りて作りたる形。てんじょうまわりぶち/天井廻縁

天井と壁との会合部に設けたる木。てんじょうわく/天井枠

天井廻縁下の横木。

天井廻縁下の横木。てんじんばしら/天神柱

芝居舞台の左右に在る二本の大柱。てんせき/転石

河床を水に流されながら転々と下流に流されてゆく石。水触により丸みが多い。あわけし。てんだいのふで/天椽の筆

大文章ということ。椽はタルキなり。てんち/天地

「さかさ」に同じ。てんちがえし/天地返し

極寒の季節に作土や耕土の地力維持と殺虫のため、表土を約40㎝入れ替えして5~7日日光と寒気にさらすこと。てんちこんげんづくり/天地根元造

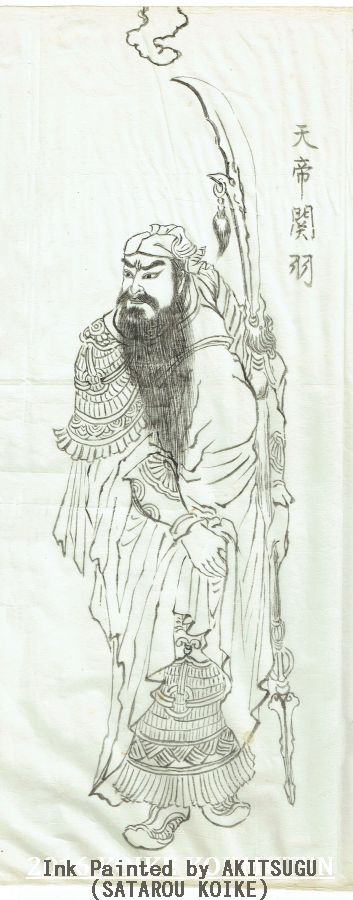

地盤を掘り、根元を地中に斜めに挿した二本の丸太を交叉させて縄で結んだもの(後に千木に発達)を前後に立て、その合掌の間に桁を渡して 草や竹を葺き、葺いた草や竹が飛ばされないように後に棟木や堅魚木と呼ばれる部材を載せた日本固有の最も原始的な柱のない住宅。てんていかんう/天帝関羽

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 1 に収載されています。

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 1 に収載されています。てんにん/天人

左は小池佐太郎の毛筆画習作を真似して描いてみようとしたけれど…という結果です。

左は小池佐太郎の毛筆画習作を真似して描いてみようとしたけれど…という結果です。てんのう/天王

祭神はインドの祇園精舎の守護神と呼ばれた牛頭天王(ごずてんのう)。 荒ぶる性格から、素盞鳴尊(すさのおのみこと)と同一視されている。てんば/天端

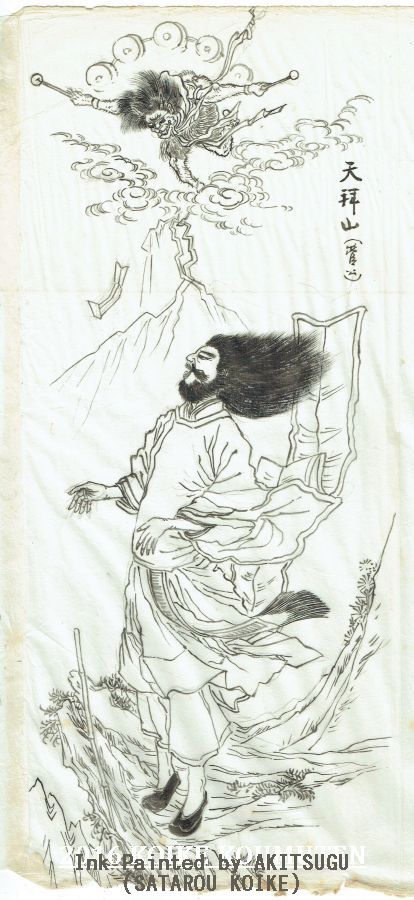

「上端」に同じ。てんぱいざん かんこう/天拝山 (管公)

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 2 に収載されています。

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 2 に収載されています。てんぱん/天板

テーブルやカウンターなどの上部の板を言う。「てんいた」は誤りらしい。てんびんさし/天秤差

さしもの職の語。図の如き組手をいう。蟻差に似ているけれど蟻の狭き方は甚薄いこと図の如し。従い一方の板の木口は現れること9分余なり。

さしもの職の語。図の如き組手をいう。蟻差に似ているけれど蟻の狭き方は甚薄いこと図の如し。従い一方の板の木口は現れること9分余なり。 てんびんばり/天秤梁

土蔵の地棟を受ける梁。

土蔵の地棟を受ける梁。