おいきにはなさく/老木に花咲く

衰えたるものが再び栄えること。おいれ/大入

木の端を他の木に全部差して入れること。おいがた/笈形

大瓶束の左右の飾りをいう。これを「合掌鰭」とも称す。→大瓶束おいさす/追扨首

茅葺屋根において隅合掌をいう。おいてけぼり/置行堀

江戸本所の地名。おいのきのぼり/老の木登り

年寄りの冷水に同じ。おうぎじゅうほぞ/扇重ほぞ

扇ほぞ上に小ほぞのあるもの

扇ほぞ上に小ほぞのあるもの。

おうぎたるき/扇垂木

平面図において各垂木の中心線を延長すれば一点に集合する様に垂木を配置した場合にこれを扇垂木と称す。おうぎほぞ/扇ほぞ

ほぞの横断面が台形をなすもの。おうごんひ/黄金比

長方形の短辺を一辺とした正方形をとり出して残る長方形が、もとの長方形と 相似の関係にある長方形の縦と横の比のこと。その黄金比を求めるため、 短辺を1、長辺をxとして、短辺1を一辺とする正方形をとり出す。 残りの長方形は相似であるから、1:x-1=x:1 。この方程式を解く。 → x(x-1)=1 → x^2-x-1=0 → x^2-x+1/3=1+1/3 → (x-1/2)^2=5/3 → x-1/2=±√5/2 → x=1±√5/2 → だから長方形における縦と横の比は 1:1+√5/2 つまり1:1.618になる。 法隆寺の平面には白銀比1:1.1313(1:√2)が、立面には黄金比が認められるという。 ほかに桂離宮や東照宮などにも。一般に白銀比は鉱物の結晶など、黄金比は 動植物に多く見られることで知られている。 →五角枡の法黄金分割による五角形の作図おうぎほぞ/扇

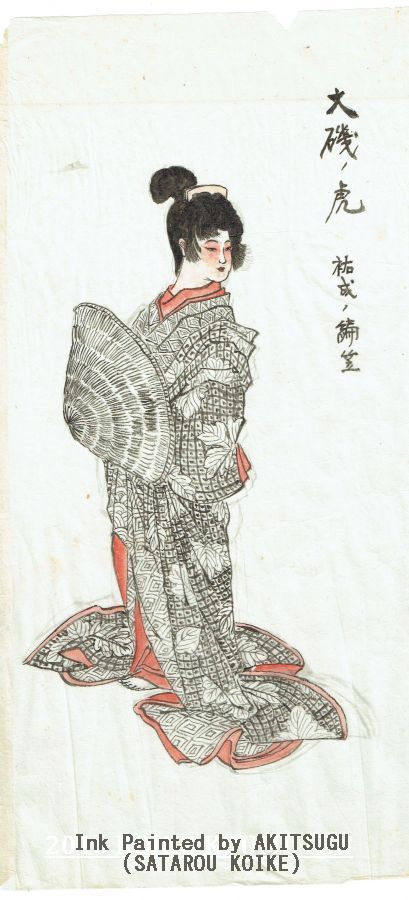

おおいそのとら すけなりのあみがさ/大磯ノ虎 祐成ノ編笠

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 4 に収載されています。

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 4 に収載されています。おおいたぶき/大板葺

木戸門、井戸屋形などの屋根に用いることある大形の板葺をいう。おおいりば/大入場

「追込」ともいう。おおがく/大角

七寸角以上を大角としそれ以下を押角となす。おおかべ/大壁

土蔵の加く全体を壁土塗りにしたものを大壁という。おおがね/大矩

大型の直角三角定規。おおがねをまく/大矩を撒く

縄張りをなすとき直角を定めるため大矩を地上に 据えること。おおかまつぎ/大鎌継

「しんかまつぎ」に同じ。おおからはふ/大唐破風

大割りの作業。(樹種=ヒノキ役物)

大割りの作業。(樹種=ヒノキ役物) 鬼板と懸魚の彫刻を合せているところです。

鬼板と懸魚の彫刻を合せているところです。  てりむくり曲線勾配の形状は、大工によってそれぞれ特徴があります。

てりむくり曲線勾配の形状は、大工によってそれぞれ特徴があります。

おおきにせみ/大木に蝉

大小の懸隔せる喩。おおきりめ/大切目

「まるめ」を見よ。おおくぎ/大釘

鉄道において軌条と枕木を緊結する用途に供する鈎釘のことを指す。 この鈎の部分が犬の頭に似ているものを犬釘という。 緊結力を高めるために上向きの突起を設けたものを鬼釘といい、ネジの設けられたものをネジくぎという。 ゴルジー木釘という木釘も大釘のひとつ。おおくれぎ/大槫木

飛騨産出の大槫木は長六尺五寸の椹材。おおこうしたまがき/大格子玉垣

粗目の格子付の玉垣。おおごすん/大五寸

大五寸釘の略称。長さ二寸一二分の釘をいう。おおこわり/大小割

隅掛の大きさ一寸五分に一寸二分なる矩形木口の杉材にして長さ二間なり。おおさかど/大阪戸

土蔵の漆喰塗りの戸にして引戸のもの。おおさかがわら/大阪瓦

瓦広間物をいう。おおさかつち/大阪土

上塗土をいう。おおさんずん/大三寸

「六本三寸」に同じ。おおすじちがい/大筋違

竿縁に用いることがある継手にして下端及び左右は筋違いの如く見え上端には目違い及び車知がある。おおたまじゃり/大玉砂利

直径五寸内外の砂利。おおだこ/大蛸

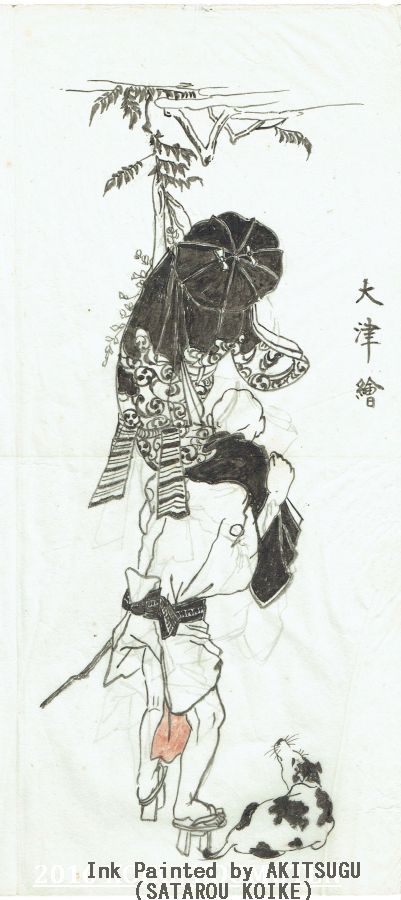

凡五人掛以上の蛸をいう。十人掛の大蛸もある。おおつえ/大津繪

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 4 に収載されています。

左は小池佐太郎の毛筆画習作。

手本にしたと思われる絵は 国立国会図書館デジタルコレクション『萬物雛形画譜』 の 4 に収載されています。おおつしばり/大津縛

土蔵壁の最後の縄隠しの上には黄大津を塗るものとする。これを黄大津縛という。また略して大津縛ともいう。おおつばり/男梁

門の冠木に直角なる長い梁をいう。おおづめ/大詰め

大便のこと。盗賊語。小便は小詰め。おおど/大戸

普通より幅の広い戸。おおどだい/大土台

おおどだいとはしら/大土台と柱

「ほぞ」と「ほぞ穴」接合部分

「ほぞ」と「ほぞ穴」接合部分おおどだいのしゅうり/大土台の修理

大土台から上部をジャッキで持ち上げて大土台の修理。

大土台から上部をジャッキで持ち上げて大土台の修理。屋台の解体組立作業が大幅に省略できます。

おおとめ/大留

雛留、半留、などに対して普通の留めをいうおおなおし/大直

土蔵壁は初「荒打」をなす。即ち荒木田土を小舞へ打付けて第一の下地を作りその上に「砂摺」をなし、次に「大直」をなす。大直は砂漆喰にて塗立て稍平面となるもの。上等塗程厚さは薄いものなり。おおね/大根

「こねほぞ」を見よ。おおねほぞ/大根ほぞ

「ひらほぞ」を見よ。おおのき/大軒

二軒において地垂木のある所を大軒といい飛檐垂木のある所を「小軒」と称す。おおびき/大引

床根太を受ける横木。おおひらかべ/大平壁

一枚の大きな壁面のこと。主に床の間の正面の広い壁面をさす。おおふく/大服

正月元旦に飲む盥梅山椒を入れたる茶をいう。おおま/大間

間、鳥居、などにおいて柱間不同なる場合に広い方を大間という。おおまばら/大まばら

「大疎」とも書く。垂木割りの一つ。その各垂木間は一間の一割一分を柱の太さとなす意味なり。おおむね/大棟

(屋根の)最高部にある水平な棟のこと。(屋台の場合は棟樋(むなどい)などとも)おおむねかど/大棟門

棟門は明るい一つなれど大棟門に在っては中央に二枚開の扉ありてかつ左右に稍低い開の戸一枚あり。おおめだたみ/大目畳

「だいめ畳」の誤称。おおめん/大面

糸面に対して幅広なる面をいう。おおやしろづくり/大社造

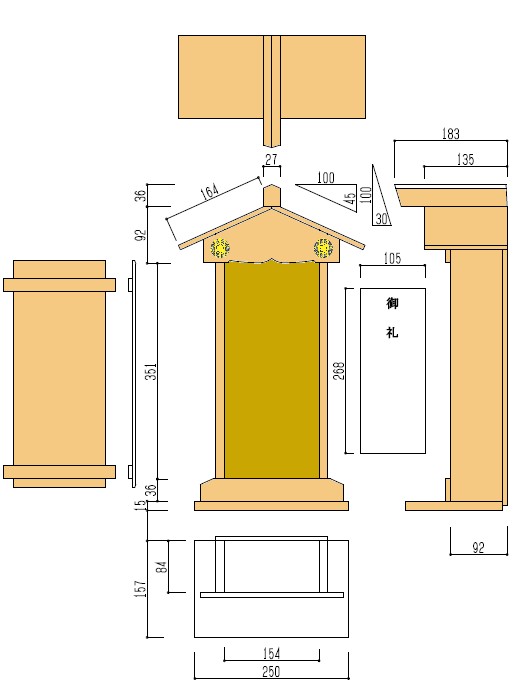

図の如く正面破風造りにして階段は中央にあらず。

図の如く正面破風造りにして階段は中央にあらず。おおやしまぐに/大八州國

我國の一名。おおゆか/大床

神社に在っては濱床に対してその上にある主なる床をいう。武家造りにおいて広廂のことをいう。

おが/大鋸

書院造り(書院座敷)という室町時代に始まる武家住宅には、表面が平らで大きな板の加工が可能になったということが大きく影響している。 四角の柱があって、棚があって、天井がある…。今では何の変哲もない造りではあるのだけれど、 この頃、中国から伝来した二人でひく縦びき用の鋸(のこぎり)=技術革新がなければ、決して成立しえない建築様式であった。おがくず/大鋸屑

これを床の響止などに用いることあり。おがくずもいえばいばれる/鋸屑も言えば威張れる

鋸屑の如き無用なものであっても、 道理をつくりさえすれば、つけられる(威張ることができる)。おがくずもとりえ/鋸屑も取り得

鋸屑の如きものにも、尚用いるべき所がある。おかどちがい/御門違い

相手を取り違えたること。おかまをおこす/御釜を興す

家を興すこと。郭巨が黄金の釜を掘り起こしたという俗説に基づく。おがみ/拝

破風板の相会するところ。 人の合掌して拝む手の形に似ていることから。おがみうち/拝打

木摺などを左右へ斜めに打付けること。→嵐打おかめ/おかめ

醜いけれど愛嬌のある女のことをいう。関東語。おかめはちもく/岡目八目

囲碁より出たる諺。傍観する時は局に当たりたる時よりも八目強しという義。 又脇目八目ともいう。おかる/お軽

二階のこと。忠臣蔵の劇中でお軽が二階から密書を盗み見ることから。盗賊語。おがわら/牡瓦

本瓦葺の丸瓦の如くうつ伏せになるもの。「めがわら」を見よ。「伏瓦」ともいう。おきもの/置物

装飾として床の間に置くもの。元は佛書などの幅を掛け、三具足等を飾りたるものを置物といった。おくかおくをかす/屋下屋を架す

前人の為したる事を、後よりまねして少しも勝る所なきをいう。 「屋上屋を架す」も同じ。おくのや/奥の家

「たいのや」を見よ。おくびょうぐち/臆病口

劇場の舞台下座の方の出入口のことをいう。おくり/送

「送何本」とは一間毎に何本の意。「矢来子送六本」とは一間に付六本の意味。おくりあり/送蟻

「よせあり」に同じ。おくりさる/送猿

「よせさる」に同じ。おくりつぎ/送継

押角などを継ぐとき一方の木の末口と他方の木の元口とを接合する場合に称す。おくりばり/送梁

母屋上に架した梁をいう。人によりこれを「繋梁」と称す。

母屋上に架した梁をいう。人によりこれを「繋梁」と称す。おこしえず/起絵図

「建絵図」に同じ。おさえばしら/押柱

「だきばしら」に同じ。おさがり/お下がり

正月三が日の間に降る雨のこと。おさごまい/小狭小舞

「鞭掛」ともいう。人により「ひれい」ともいう。神明宮などの授首竿の左右に当たり破風面より突出する八本の小木をいう。その根元は方形にして先は円形なり。おさのま/小狭の間

小組格天井の区別をいう。おさばしら/小狭柱

神明宮の左右において地より棟下まで達する柱をいう。非常に突出する棟木を支承するためのもの。故にこれを「棟持柱」ともいう。おさ/筬

Beed.おさごまひ/小狭小舞

鞭懸(むちかけ)ともいう。神明宮において用いる。おさらんま/筬欄間

竪子を竪繁にして横子は上下一筋中三筋ほどにした欄間。機(はた)織りの筬に似ていることからの呼び名。縁側の鴨居の上に設けられたものを特に鞘(さや)欄間という。おし/押

押角の略称。おしいた/押板

蹴込床の地板のこと。おしいれ/押入

造付の戸棚。ながふすまたておしいれ/長襖建押入

中央に框はみえずして内法一杯に襖を建てる押入れをいう。おしがく/押角

七寸角より小なる木材を押角という。おしぶち/押縁

すべての板を押へ打ち付けること。おしゃま/おしゃま

生意気なる女。おしりからいちばん、げのかしら/お尻から一番、下の頭

末席という言葉を忌みていう。おしろい/白粉

鉛白。おーだー/オーダー Order

西洋建築物にみられる柱頭の装飾。アイオニック・オーダー、コリンシャン・オーダー、ドリック・オーダー、タスカン・オーダーなど。おだれ/尾垂

垂木の鼻隠をいう。おだるき/尾垂木

斗組から突き出る化粧木のこと。=大垂木。=天狗垂木。

斗組から突き出る化粧木のこと。=大垂木。=天狗垂木。①隅木(すみき)屋根成りの勾配で45度に取りつく梁。

②尾だるき(漢字は 木 へんに 垂、おだるき)斜め下に向かう湾曲材。

おだわらぶき/小田原葺

こけら板葺に同じ。その上に竹の押縁を取り付け又は石をも載せることあり。おちえん/落縁

他部よりは一段低い縁側。おちががり/落ち掛り

傾斜した木が水平な木に取り付くところ。おちくち/落口

下水溜枡の排出口をいう。おちま/落間

古は尊卑を区別するため上段中段下段落間などを設けたり。その中の落間は最低の所とする。おちゃのこ/お茶の子

事の容易なるをいう。点心を茶ノ子というより起こる。おったてだるき/追立垂木

「しがいだるき」に同じ。おとぎぞうし/御伽草子

[彫刻題材]室町時代(手書き)から江戸初期(印刷=赤本・黒本・青本・黄表紙などと 呼ばれる草双紙が)にかけて作られた『浦島太郎』などの昔話絵本のこと。おとこぐさ/男草

萩の異名。おとこごごろとあきのそら/男心と秋の空

変り易きをいう。「男心と秋の空は一夜に七度変わる」「男の心と秋の空」「男心と川の瀬は」などとも。おとこのこころとだいこくばしらはふとくてもふとかれ/男心と大黒柱は太くても太かれ

男というものは心弱く氣怯(つたな)くては然るべからず、いかにも氣を強く心を逞しく持つがよしという事なり。 「男心と大佛の柱は太い上にも太かれ」(狂言)おとこのこにおんなのなをつけ おんなのこにおとこのなをつけるとけんぜんにそだつ /男の子に女の名前を付け 女の子に男の名前を付けると健全に育つ

俗説。おとこはさんねんにいちどわらう/男は三年に一度笑う

威容あるべきをいう。おとこはまつ、おんなはふじ/男は松、女は藤

~ 松の力で藤も這う。~おとこもじ/男文字

漢字を男文字といい、平仮名を女文字という。おとこやもめにうじがわき、おんなやもめにはながさく/男寡に蛆が湧き、女寡に花が咲く

男やもめは衣食住不自由がちなれど、 女やもめは世話を焼きたがる者多く景気よしと也。おとしがけ/落掛け

床の間や書院の上の小壁の下端に掛けてある鴨居のような横木。火鉢の内部にある銅製箱型にして灰を容れるものも「落掛」という。

おとしがけくぎ/落掛け釘

床の間の落掛けに釣花入れつるために打つ釘のこと。

床の間の落掛けに釣花入れつるために打つ釘のこと。おとしかま/落し鎌

鎌を上から穴に差入れる付口。おとしぼう/落し棒

土台の内側に車輪が付く屋台に使用。中土台と車輪の車軸を貫通することにより車軸が抜け落ちないようにします。

土台の内側に車輪が付く屋台に使用。中土台と車輪の車軸を貫通することにより車軸が抜け落ちないようにします。

おどりば/踊場

階段中の休み場。おどりばあししろ/踊場足代

足代の中二つの登り桟橋の間にある広い場所を踊り場というがそれのための建地等諸材の構造をいう。おどりばかまち/踊場框

階段踊場の縁なる横木にして側木と同様のもの。ただ違うところは水平なるのみ。おどろきもものきさんしょのき/驚き桃の木山椒の木

驚くということの秀句。おなま/オナマ

建築工匠の用語にして、切ることなく完全なるもののこと。例→通常の大きさのレンガ1ケ=おなまのレンガ1ケおに/鬼

毒見する事をいう。~大身衆振舞の時、必ず亭主鬼を仕る、尤もなり。~おに/鬼

屋根にありて下界を俯瞰している鬼瓦のオニは、地獄の悪鬼ではなく鬼神の鬼、神位の 怪物であり、あらゆる邪悪を畏怖せしめ、寺域の清浄を守護している。鬼の語源は 中国語の「オンニ」によるとする説もある。おに/鬼

page367より引用~ 鬼という漢字の本義は、俗に言う幽霊の事であるが、我が国の人は佛家でいう 夜叉羅刹の事をオニといって、鬼の字を宛てているが、オニは日本語ではなく、 隠の字音であると、谷川士清は言っている。又 鬼の形を、頭に角あって、 虎の皮を腰に巻いた姿を書くのは、丑寅の間を鬼門という所から、思いついた ので、牛の角に虎を合わせたのだとも説いている。~

国立国会図書館デジタルコレクションの関根正直著『史話俗談』 より。

おにいた/鬼板

棟の端に取付けたる鬼面付きの飾り。鬼面なきものをも鬼板という。おにと/鬼斗

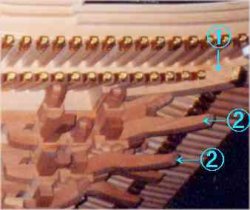

【組物】隅肘木の上に設けて、通し肘木を受ける斗。斗尻と含みは45度ねじれる。角斗(つのと)・隅斗(すみと)とも言う。→延斗

【組物】隅肘木の上に設けて、通し肘木を受ける斗。斗尻と含みは45度ねじれる。角斗(つのと)・隅斗(すみと)とも言う。→延斗正方形で大斗よりも小さく方斗よりも大きい。斗の上と下で45度にくいちがった肘木を受ける斗。

おにがわら/鬼瓦

屋根棟の端の鬼面の瓦。棟端飾り瓦とも称され、本来の使命は大棟の飾りであったが、神社における 破邪、魔除け邸が込められてきた。角が生えて鬼の顔になるのは室町時代以降のことで、それまでは獣面か蓮華文など。面相のないものを鬼板と呼ぶこともあるが、区別は判然としない。普通は瓦製であるがが、中には銅製や木彫りの鬼板もあったという。 鬼面が一般に普及し、鬼瓦の名称が一般化したのたは奈良時代から。火除けの水という文字や水波などは近世以降。鬼瓦は獅子面が変形したものであるという説もあり、 沖縄では同じ屋根の上に乗せる瓦でも鬼にならず、唐獅子の姿のままでシーサーと呼ばれている。おにがわらだい/鬼瓦台

鬼瓦下の瓦積をいう。おにのはらわた/鬼の腸

七月七日に食う素麺をいう。おにのまゆ/鬼の眉

九月九日の菊花を鬼の眉と言って酒に入れて飲む。おにみそ/鬼味噌

虎皮羊質の意。おにやく/鬼役

人に憎まれるべき役目。おにわく/鬼枠

木挽きが木を挽割るときこれを斜めに据置くために設ける枕をいう。おのないきつね/尾の無い狐

妖婦をいう。おののえのくつる/斧の柄の朽つる

時の久しくたつをいう。おののつまづき/斧のつまづき

工事のあやまち。おのをとぎてはりにする/斧を研ぎて針にする

忍耐して事を成し遂げるを譬えいう。おびき/尾引

「おおびき」を見よ。おびのこ/帯鋸

バンドソーおびざん/帯桟

戸の腰に付けてある桟をいう。おびざんど/帯桟戸

「帯戸」を見よ。おびと/帯戸

帯桟付の戸をいう。帯戸は竪框及び上下框、帯桟、板、より成る。帯桟の幅は三寸程。

帯桟付の戸をいう。帯戸は竪框及び上下框、帯桟、板、より成る。帯桟の幅は三寸程。おふだ/御札

御札を入れる箱・神札入れ・神棚

御札を入れる箱・神札入れ・神棚おふく/お福

オカメに同じ。上方語。福神の使者という意より鼠のこと。おぼんにめはな/御盆に目鼻

丸い顔の形容。おみなえしづき/女郎花月

七月の異名。おもげぎょ/本懸魚

破風の拝下の懸魚。すなわち中央のものをいう。おもかげぐさ/面影草

山吹の異名。おもだるき/母垂木

地垂木に同じ。おもてづみ/表積

壁の表面用の煉瓦をいう。おもてのめ/表の目

指金の一方にある目盛にして曲尺に同じ。おもばしら/本柱

袖柱等に対して大柱をいう。おもや/本屋

母屋とも書く。角家、差掛、その他付属家などに対して主なる建物をいう。雅語の「もや」に同じ。おもり/錘

揚卸窓等において障子などを容易に昇降しえるために設けた鐵又は鉛の棒をいう。おもりとりだしぐち/錘取出口

揚卸窓などの錘釣綱の切れたる場合にこれを修繕するため箱枠にもうけたる口。おもりみち/錘道口

揚卸窓、揚卸戸等の錘の昇降する道。おもりみちいた/錘道板

揚卸窓などの錘道の間に設けてある隔板。おやこづき/親子月

陰暦十二月の異名。おやのあたまにまつさんぼん/親の頭に松三本

親の頭に松が三本生えるようなことがあっても○○(シカジカ)な事はしませんという誓詞。おやばしら/親柱

階段の手摺の止まりにある化粧柱おりあげ/折上

折上天井の曲線を以って上方に至るに従い突出するものをいう。おりあげしりん/折上枝輪

折上になる枝輪。おりあげてんじょう/折上天井

天井周りは曲線を以って壁に取り付けてあるものをいう。折上格天井

格天井の折上のもの。また格間に格子のあるものを折上小組格天井という。おりいれ/折入

「すみいれ」に同じ。おりおき/折置

「下梁置」とも書く。折置は小屋梁を柱上に置き又柱上に重ほぞを設けて梁と桁を串くこと。

「下梁置」とも書く。折置は小屋梁を柱上に置き又柱上に重ほぞを設けて梁と桁を串くこと。