���������������^�Y�ŋ@�B

�Y��ł��߂ɂ�������@�B�B�������������傤�^�Y�Œn�`

�Y��ł��Čł߂��b�B����������^�Y��

�Y�̏���������B���������^�Y��

�Y�̉����������B���������������^�����

�` ���{�ł͈�O�܂ȂNJ���D�݁A���������ށB��Ɏl�͎��ɒʂ��Ĕ��Ɍ����̂ł��邪�A�x�ߐl�͓�A�l�A�Z�Ȃ�

��������D���ł���B�l�ɕ���ꍇ�͕K��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������ɂ��Ă��A�ꌳ�̂Ƃ���

�d�����Ȃ����A����ȏ㕱�����đ��낤�Ǝv�����ɂ͕K���A�l���A�Z���ȂNj�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�r�������̂́w��x�̎����ꎚ�ł͖ڏo�x���Ȃ��ƌ����̂Ŋ�̎�����ׂď����B[�摜��]�̎��ł����āA�x�ߐl��

�V��o��ƌĂ�ł���B���{�ł��q�̖͗l�ȂǂɎ��X�V�����邪�A���ۂ͉��Ɠǂނ����T�ɂ��ڂ��Ă��Ȃ��B

���ꂩ�ƌ����Ė͗l�ł��Ȃ��������������ł���B�`

�` ���{�ł͈�O�܂ȂNJ���D�݁A���������ށB��Ɏl�͎��ɒʂ��Ĕ��Ɍ����̂ł��邪�A�x�ߐl�͓�A�l�A�Z�Ȃ�

��������D���ł���B�l�ɕ���ꍇ�͕K��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������ɂ��Ă��A�ꌳ�̂Ƃ���

�d�����Ȃ����A����ȏ㕱�����đ��낤�Ǝv�����ɂ͕K���A�l���A�Z���ȂNj�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�r�������̂́w��x�̎����ꎚ�ł͖ڏo�x���Ȃ��ƌ����̂Ŋ�̎�����ׂď����B[�摜��]�̎��ł����āA�x�ߐl��

�V��o��ƌĂ�ł���B���{�ł��q�̖͗l�ȂǂɎ��X�V�����邪�A���ۂ͉��Ɠǂނ����T�ɂ��ڂ��Ă��Ȃ��B

���ꂩ�ƌ����Ė͗l�ł��Ȃ��������������ł���B�`��������}���كf�W�^���R���N�V���� ���ꌧ���ɖ������Ɗw�Z�w�m���Ēu�����x�ߐl�̐l����x���B

(�摜��͓ǂ߂Ȃ������A�摜���͑o���E����������)

���Ȃ݂ɋ�͊�ł��邯�ǁA�����ł͍ō��ʂ̐����Ƃ��ďd���Ă��邻���ł��B ���{�ł͋�́A�O����Ƃ��āA�O�X��x�A�O�r�̐�E�Z���̒ҁE��i�̏�y�̂悤�Ɏg���Ă��܂��B

�������イ�낤�����^�O�t

�����Ȃ���z�ɚg���B�O�t��`���ȂǂƂ����B�������ʂ��^��C��

������ʂ���ɓ����B�����������^�B�B

�������т��Ē��֓B��łꍇ�ɒ����ʂɌ����B�����B�����߂Ɏ�t���鉻�ϋ����������B�����ڂ�^�B��

�B��ł��ߒ����̗��ɒ����錊�������B���ɓ�����Ȃ����Ɍ���B��ł�������Ɏ��t����B

�B��ł��ߒ����̗��ɒ����錊�������B���ɓ�����Ȃ����Ɍ���B��ł�������Ɏ��t����B�����������ʁ^�B��������

�\���Ɏ����܂肪���Ȃ����ƁB�����̂�����������^�B�̂����������

�Ȃǂɑł����B�̐�[��ł��Ԃ��Ĕ����Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��w���A�����ɔO�����Ċm���������鏈�u�������B�����̂܂���͂Ă����łȂ����^�B�̋Ȃ��肵�c�ƂŒ���

���K����������ɚg���B�����������Ă����^�B��ł��Ă���

�����̂��ƂɈړ����Ȃ��悤�ɗp�S���邱�ƁB������^��

�����͌˂ɕt���Ă��鏬���������͂��̌˂������B�u���t�J�ˁv�ȂǁB�����肮���^����

����́u�ɂ��肠����v�ɓ����B���������^����

�y���A���A�Ȃǂ�蔲���Ă��肽�邪�@���Ɍ������������B�̂ɔV���u�ؔ���v�Ƃ������B�����Â��^���Ì�

�����ٖ̈��B�����̂܁^���̊�

���̈�Ԃɂ����a��u���Ƃ���B�����Ȃ���˂�^���ԎO�N

���Ԃ��K���ɁA���Ԏ�ɂނÂ������A�O�N�̏C�s��v����Ƃ̈ӁB�����Ԃ��^����

������m��(�̉���)�����с^��

�f�ʎO�p�`���Ȃ����̂ɂĕ��̊Ԃɑō��ݔ����Ȃ��l�ɂ��邽�߂ɂ���������́B�����т����^����

�������̒����ɂ���B�ݐA�v�A�Ȃǂ̕ʖ�����B�����킯�^����

�ꑺ��n�n�����Ƃ������B�]���ĔĂ����n�̎��������B���������^���`

�Γ��������B�����̋��̌`�����������B����������������^���`����

㞉~���������������B���Ȃ킿���~�ɖ�������`�̂��́B���������ׂ��^���`��

���`�t�̕��������B���������܂ǁ^���`��

�Ȑ��̏W�����Ȃ鑋�������B�����Γ��̌`��L���鑋�Ȃ�B�����������܁^���`����

㞉~�`�̑���L���闓�ԁB

㞉~�`�̑���L���闓�ԁB������܂�^�P��

�u�����܂�v�̈��B�u�o�����v�Ƃ������B����������^�㎚���

�Z�b���Ƃ��ėՕ����ҊF�w��ݑO�s�̋㎚�� �u���鎞�́A�Ђ�����A�d�������Ƃ����B���Ɠ��Ƃ��N��Ė��Ƃɂ��p������B �^ �ގ��Ɂu�����͂����Ă����イ���͂���ʁ^�㎚�͐��Ă��\���͐�ʁv�����̂��^�N�X�m�L

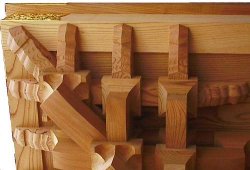

�����������̖ؒ����͂��ׂăX�N�m�L�̈�؍�肾�Ƃ����B ���̗��R�́����h�̍��ŁB��z�ʂ��N�X�m�L�Œ����Ă���炵���B

��͓�炩���������e�Ղł���A�j�b�L�悤�Ȃ̓���������B���h�̒����ނƂ��đ����p�����Ă���B ��ނ�p�������䒤�������݂��邪�A���h��A�z����̂Ŕ������邱�Ƃ����ʂŁA��ʓI�ɂ͕O��O�ނ��p������B

�����̂��Ԃ߂��̂Ԃ�^��ؕ����~�ؕ���

�핪���͑Q���ɔɐB���鍪�����x�҂������A�~�̖ؕ����́A�~�̂��͂��̔@���A�ꎞ�ɐg����̂����Ƃ������B�����肪���^��|

�����y�ǁA�����A�����Ɏ{���Ă��̕\�ʂ��Ɏq���ƂȂ�������̂������B��|�y�ǂȂǁB������̂Ё^��̓�

�̌܌��ܓ��ɖ�ςޕ��K���肵��荟�����̓��Ƃ����A���������Ƃ������B�����^��

���o�ɂ��炴�钌�ɂ����B����������^�Ӌa

�u�悹����v�ɓ����B��������^�ǒ�

�ʂ����łȂ��Z�����̂��ƁB�����肰����^�~����

�j���̔q���ɐ݂���������{�����Ƃ����A�e�ɂ�����̂��~�����Ƃ����B�܂������e�����A���B�A���B�����A�����U�ȂǂƂ����B������ނˁ^�~�蓏

�������z�̋��ɉ����č~��铏�������B�������邫�́A�͂���Ƃ���ׂ��炸�^��������́A���Ƃ���ׂ��炸

[����]�����������^���،`

���ɖ͂�����͗l�B���������^���؋�

���،`���Ȃ����뉀�̒r�Ȃǂɓn���ċ��Ƃ�����́B��������^����

�n�߂Ē��ق̌��̕����Ē�����Â��������B���p�A��������ĂԂ͋��̎��B�����킫�^���e

�����A���A���̑����ď��Ԃ�t�̖̉��ʂ������B

�����A���A���̑����ď��Ԃ�t�̖̉��ʂ������B�������^�B��

����(���炢��)�̂��ƁB�������^�B�`

�哏�̒[�Ɏ�t��������B������^�B��

�o������̉����Ȃ�������B���̏�[�͏���[��菭����ɂ���˓������݂��Ă���B������킭�^�B���g

�u������v�ɓ����B���ʂ��^�B�E

���Ȃǂ̍����ꍇ�ɏ��~���Ղ��悤�ɐ����t�����������B���ւ܂��͉����Ȃǂɒu���̂ʂƂ���B���܂��^�B��

�����̉��ϋ����B�}������B

�����̉��ϋ����B�}������B���킩���^�D�|

�u���܂�v������B����

�u�����ˁv�ɓ����B���˂�߂�ׂ��^��N�ʕ�

�ǂɖʂ��A�S����߂Č�����߂邱�Ƌ�N�̒����Ɏ��肵�������B [�`���^] �` �B���c �t �� ���ю� �ʕNj�N�A�n�厧�� �ŁB�`���т���^���

�����𒌂Ɏ�t���邽�ߒ�������㞂����̂Ƃ���B���тɂȂ�^��ɂȂ�

��E�������邱�ƁB���Ƃ͎ŋ��H�̌�Ȃ�B���݂���^�g��

�i�ԂɊi�q��݂�����V��������B���݂����^�g�_

�ԑ�_�Ȃǂ̗l�ɑg��ő���_�̑��́B���݂��������^�g�T�b

�T�b��g���킹�č��͗l�B

�T�b��g���킹�č��͗l�B ���݂������^�g����

�@�l��(�܂��Â�)

�@�l��(�܂��Â�)�A�����瑩(�ւ�Ɏ�)

�B�˖�(�ق���)

�C����(�Ђ炰��)

�D�n��(���ӂ�)

�E��������(���݂�����) �ő�(��߂Â�)�Ƃ������B������n���Ԃɂ������邽���瑩

���݂��^�g�q

�������猩���Ƃ���ł��B

�������猩���Ƃ���ł��B���݂������^�g�i�q

�i�q�Ɠ����B���݂ā^�g��

�����A���̋��A�ȂǑ��đg���킹�������������B���݂Ă傤�^�g�V��

�ׂ����i�q�`�ɂ����V��������B���݂炵�̂ł���₽���^�g�炵�̂ł��鉮��

�Ղ���ς邾���̐l�ɂƂ��āA����͌����ڂ̑��݊������ׂĂł��B �ł��A�Ղ��`���Ă����l�ɂƂ��āA����͍Ղ�̂��߂̃c�[���ł���ƂƂ��ɁA�l�̈ꐶ���قǂ̒������Ԃ��L�^���A���L�ł��郁�f�B�A�ł��B ������A���܂ł��Ղ�Ŏg����悤�Ɉێ��Ǘ��ł��邱�ƁA�����邱�ƁA���̂��߂ɑg�݂炵�̏o���鉮��łȂ�������Ȃ��ƍl���܂��B���݂��́^�g��

����ɂ����āA�����邢�͊ی��Ɍ����鉮���̉d���x���鑕�u�B�g��������A���@�Ȃǂ������Ƃɂ���Ă��܂��܂Ȍ`��������B

����ǖʂ���O�ɏo�����Ƃ���Ɛ�����قǑ������Ȃ����薳���ł��邵�A��������Ύ��d���x�����ꂸ�ɐ܂�Ă��܂��A���E�����낤�B�����Œ����琅���ɘr��(�I��)���o�����̏�ɖ����ڂ��A������J��Ԃ��Ă������̕��ނ�����o�����A���̐�[�Ő����x����Ƃ����d�g�݁A���Ȃ킿�u�g�ݍ��킹�Č����x���镔�ށ��g�ݕ��v�Ƃ����B�ؗ�ɂ��ē��₩�ȉ��o�ł�����B

����ɂ����āA�����邢�͊ی��Ɍ����鉮���̉d���x���鑕�u�B�g��������A���@�Ȃǂ������Ƃɂ���Ă��܂��܂Ȍ`��������B

����ǖʂ���O�ɏo�����Ƃ���Ɛ�����قǑ������Ȃ����薳���ł��邵�A��������Ύ��d���x�����ꂸ�ɐ܂�Ă��܂��A���E�����낤�B�����Œ����琅���ɘr��(�I��)���o�����̏�ɖ����ڂ��A������J��Ԃ��Ă������̕��ނ�����o�����A���̐�[�Ő����x����Ƃ����d�g�݁A���Ȃ킿�u�g�ݍ��킹�Č����x���镔�ށ��g�ݕ��v�Ƃ����B�ؗ�ɂ��ē��₩�ȉ��o�ł�����B

�O��

���݂킿�����^�g�ֈ�

�}�̔@���ւ�g�ݍ��킹�č�肽��͗l�B

�}�̔@���ւ�g�ݍ��킹�č�肽��͗l�B�����^�_

��K���ďZ��̊Ԏ����l����Ƃ��A���d�̒���̓�K�͉�������ɂ���Ȃǐl�����ݓ���Ȃ���Ԃɂ��Ă������A ���ꂪ����ȏꍇ�A���d��̓V��Ɂu�_�v�ȂǂƏ���������\���Ă����K��������B �_�I�ɂ����Ă����l�ł���A�_��ɑ��Ă̔z���ł���B���������^�_��

�D�����ɉ����ĉ����ɉ��ɓn�������ϔ�(�D����)�B�����������傤�Ђ�^�_�����h

�_�͗l���Ȃ鍇���h�������B�������傤���^�_��q

�����̉J�˂̏�ɂ��闓�ԏ�q�̂��ƁB���@�ނƌ����Ƃ̊Ԃɗ��Ă�ꂽ��q�̂��ƁB�����Ɓ^�_�l

�u����Ɓv�Ƃ������B�I�̏�ɒu���Č������邽�߂̂��́B

�u����Ɓv�Ƃ������B�I�̏�ɒu���Č������邽�߂̂��́B �����ł������^�_��i�q

�u���ꂱ�����v�ɓ����B�����Ђ����^�_�I��

�{���́u�_�I�v�͔���̎��Ɍ�������L�̕���(����̊ȑf�ȑg��)�̂��ƂŁA�@

�����ł́A��{�̖����蔲���đ���ꂽ 20cm�~60cm �قǂ̉_��̑g�����p�����Ă�

��B�������A��قǑ傫�Ȗ��Ȃ��Ƒ��邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�㐢�ɂȂ�傫�Ȗ؍ނ�

�e�Ղɓ���ł��Ȃ��Ȃ�ƁA�����ȕ��ނ̑g�ݍ��킹�ɂ��u�O���v�Ȃǂ̑g�������

���悤�ɂȂ����Ƃ����B�}�́A��������ɏo�ł��ꂽ��H�̖؊����ȂǂɋL�ڂ���Ă���_�I�B����̉_�I�̂��ƁB

�{���́u�_�I�v�͔���̎��Ɍ�������L�̕���(����̊ȑf�ȑg��)�̂��ƂŁA�@

�����ł́A��{�̖����蔲���đ���ꂽ 20cm�~60cm �قǂ̉_��̑g�����p�����Ă�

��B�������A��قǑ傫�Ȗ��Ȃ��Ƒ��邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�㐢�ɂȂ�傫�Ȗ؍ނ�

�e�Ղɓ���ł��Ȃ��Ȃ�ƁA�����ȕ��ނ̑g�ݍ��킹�ɂ��u�O���v�Ȃǂ̑g�������

���悤�ɂȂ����Ƃ����B�}�́A��������ɏo�ł��ꂽ��H�̖؊����ȂǂɋL�ڂ���Ă���_�I�B����̉_�I�̂��ƁB�_�̘A�z������I��(���˂Ђ��� �̕ʖ��B�l���傤�̍ō����ɂ���I�B�摜�͐���r���̂��́B

�����ɂ����͂��^�_�ɒ�

�y�ʖ]�݂������B�����̂Â݁^�_�̌�

���������B�钆���Ɍ���B����^��

�����u���Ƃ���B����ʂ��^����

�L���ߖT�ɂď��̑�т��̂��B����^��

�����ꂽ�����������B���Ɂu�J�v����p����B����^�I

���̍ނ͐��ɋ����A�y��A�Y�A���ɓK�����́B����ނ��̂悤�^�I峂̂悤

�얞������������B����^�ɗ�

���̐~�[�������B����^����

�}�̔@���͗l�B�u���肮��v�Ƃ��̂��B

�}�̔@���͗l�B�u���肮��v�Ƃ��̂��B���肠���ǂ����^�J��ƌ�

���ɌŒ肵�Ă��钌�Ȃǂւ̕����������蔊�t����Ƃ��ɗp����ƌ������B���肢���^�I��

���������B�I���̑傫���̐Ƃ������Ӗ��B���肪���^�J�`

������ؕ@���̒[�����Ȑ��ɑg�ݍ��킹���`�ɑ��邱�ƁB(�T�@�l�Ȃ����啧�l�̈ӏ����ω��B���������`�ߐ��ɑ��p�����B���s��H��ɂ���Ē���̐[�������ω��B=�G�l)���肷���イ�ɂイ�^�O���X����

���y�䂩��Ԏ������A�ԗւ������グ�Ԏ��̃O���X����ɓK�ʓh�z����悤�ɂ��܂��B

���y�䂩��Ԏ������A�ԗւ������グ�Ԏ��̃O���X����ɓK�ʓh�z����悤�ɂ��܂��B

���肾���ق��^�J��o��

����ǁ^�J��

�ˑ܂��珇���J��o���J�˂̂��ƁB�����^�~

���������鏊�B���[�ɂẮu���ȂÁv�Ƃ����B�O���[����

���ޕi�̂�����������(����)�̂��ƁB�{���͖k�Ă���̗A���ނɂ��ČĂ�Ă������� �������Y�i�ɂ��Ă��Ă��B �����ɂ����k�Ƃ���ɔ��������Ɗ���͖ؑ����z�̃g���u���̌����ɂȂ�₷���B �`�c�ށ��V�R�����ށA�j�c�ށ��Q�~�S�p�̐l�������ނŊܐ�����19���ȉ��AJAS�ɂ�銣���ނɂ͊ܐ����ɉ����Ăc15���ܐ���15���ȉ��A�c20���ܐ���20���ȉ�������B�����^���

���Ԃ��ȏ�̕�������ւƂ����B���邢�^��

�������`���������Ƃ������B���邵���Ƃ��ɂ͂���������^�ꂵ�����ɂ͐e���o��

�e�̕a�C�Ȃǂ��A�����Ƃ���ꍇ�������B���邵���Ƃ��̂��݂��̂݁^�ꂵ�����̐_����

�Ȃ����̐_�@���Ƃ������B�����

�Ԃ̎���̓J�V�ނł��B��������̕ی�̂��߃g�m�R���h���Ă���܂��B�����S���̃J�o�[���A�Ȃ����̑傫���Ȃ̂��Ɛ\���܂��ƁA�S������������ƔԂɃ{���g���ђʂ����Ȃ���Ȃ炸�A�ԗւ��ɂ݂₷������ł��B

�Ԃ̎���̓J�V�ނł��B��������̕ی�̂��߃g�m�R���h���Ă���܂��B�����S���̃J�o�[���A�Ȃ����̑傫���Ȃ̂��Ɛ\���܂��ƁA�S������������ƔԂɃ{���g���ђʂ����Ȃ���Ȃ炸�A�ԗւ��ɂ݂₷������ł��B����܁^��

���]�Ԃ̃X�|�[�N�ɂ����镔�����S�R�E�ƌĂ�ł��܂��B

���]�Ԃ̃X�|�[�N�ɂ����镔�����S�R�E�ƌĂ�ł��܂��B�ԗ�

����܂����^�Ԋ_

�����ɗp���鑳�_�ŁA���`�A�l�����`������ʏ�����̂ł͂Ȃ��B��_�̂��ƁB����܂����^�Ԍ�

��ˎԂ̒ނ錅�B����܂��^�ԍ�

�ԗւ̔@���A�܂邭���э����邱�ƁB�` �ԍ��̗F��Δ��̂܂��Y �`����܂̂�傤���^�Ԃ̗���

�������ė����ׂ��炴��g�B����܂͂���̂����т������� ������������^�Ԃ͎O���̞����Ȃ��Đ痢���삯��

�ԂɎO���̞��Ȃ��A�ԗւ͂���āA������s���\�͂��A���V����ɂ��Đ痢�𑖂蓾��Ȃ�A���҂̑�����邱�ƍ��ޑ����B����܂ڂˁ^�ԍ�

���̑�Ȃ�������B����܂����ǂ����^�Ԏ����y��

�Ԏ����y��̉��[�͑�y��̉��[�Ƒ����ł͂Ȃ��A����Ɏ��t�����܂��B�ʐ^�����̓S�ƑO�ւ̏㕔�̓S���ڐG���ĉ�]���܂����A���̕������u�E�X(�P)�v�ƌĂ�ł��܂��B

�Ԏ����y��̉��[�͑�y��̉��[�Ƒ����ł͂Ȃ��A����Ɏ��t�����܂��B�ʐ^�����̓S�ƑO�ւ̏㕔�̓S���ڐG���ĉ�]���܂����A���̕������u�E�X(�P)�v�ƌĂ�ł��܂��B

����܂悹�^�Ԋ�

���֑O�ɎԔn�����~�߂ď��~����҂̂��߂ɐ݂����钣�o�������B�����^��

�u�����v�B�˂̉������̂́u�����v�Ə̂����B�����Ȃ�͎��y�ю����̈�g�̂���B���ꂢ���^���

�剏�̔������B���ꂦ��^�剏

�����̒����ɉ����Ĕ����葢�鉏�B���ꂱ�Â��^�闈��

�\�ٖ̈��B���ꂵ�Â��^��V��

�����ٖ̈��B���ꂭ���^��B

�Ì�B���Ȃ��B�������B���ꂬ�^���

���B�y�є�˂��Y�o���鞹�ށB����ʂ��^�唲

�剏�̔������B����[��^�N���[��

�K�d�@�������B���낫�^����

��t���̂܂܂̊ۑ��ށB���낫���� ���͂�߁^���ؔ��� �匴��

���͏��r�����Y�̖ѕM��K��B

��{�ɂ����Ǝv����G�� ��������}���كf�W�^���R���N�V�����w�ݕ����`�效�x �� 5 �Ɏ��ڂ���Ă��܂��B

���͏��r�����Y�̖ѕM��K��B

��{�ɂ����Ǝv����G�� ��������}���كf�W�^���R���N�V�����w�ݕ����`�效�x �� 5 �Ɏ��ڂ���Ă��܂��B